从“文体福利工会”到服务型工会

10月,江门市新会区第三届职工运动会羽毛球项目开赛。比赛采用EMMS线上比赛管理系统,报名、信息公示等全部实现无纸化,并实现线上查询运动员名单、分组情况、比赛成绩等功能。图为比赛在进行网络直播中。/ 新会供图

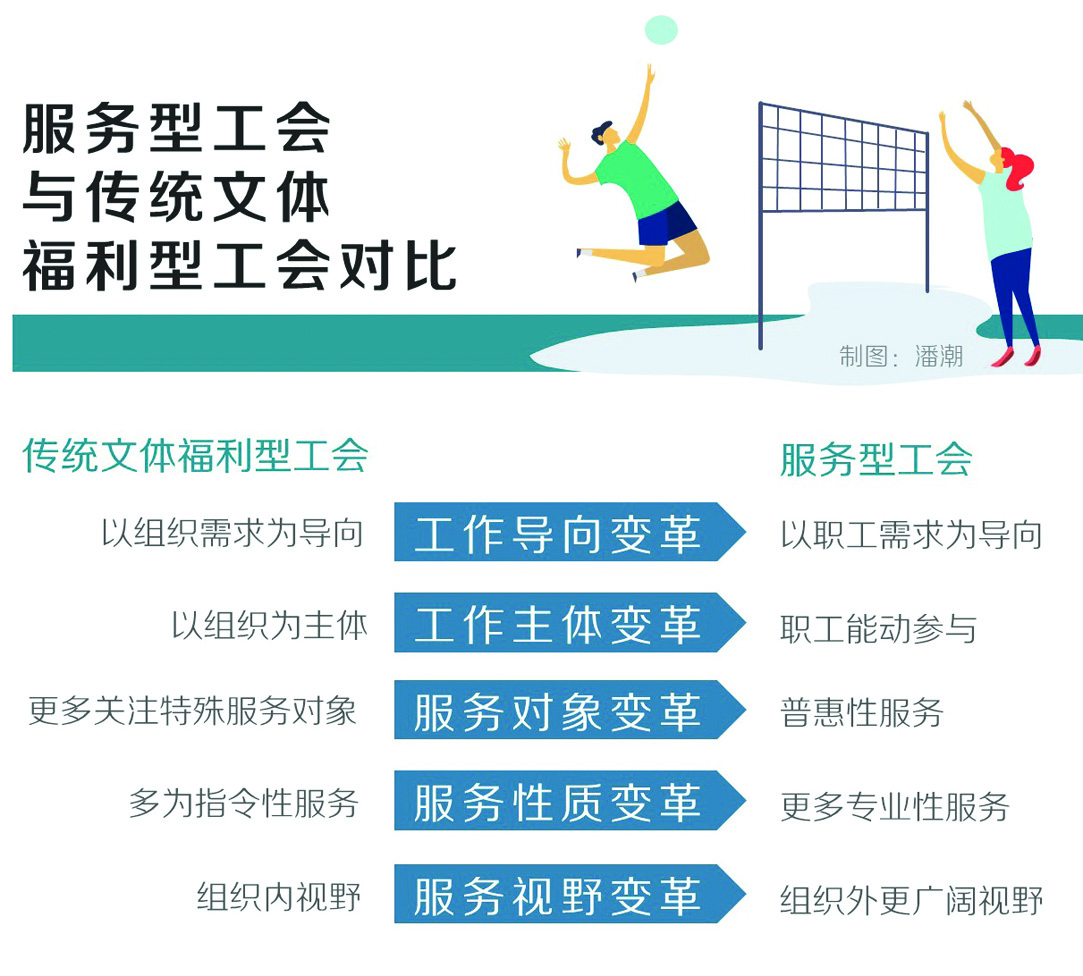

中国工会组织一直有服务的理念和作为。实际上,传统意义上的“文体福利工会”也是在提供服务。提出“竭诚服务职工”口号的“服务型工会”和传统意义上的“文体福利服务“相比,有何差别、应该如何把握呢?应该说,这是一次多方面的“升级”。

1.从组织需求导向转变为职工需求导向,进一步突出服务的精准性

传统的文体福利工会,在考虑组织活动、提供福利的时候,更多是考虑工会组织能提供什么,或者企业单位需要搞什么活动,将工作的着眼点更多地放在组织层面;且由于工会组织的政治性质,其提供的服务更多偏好于能彰显其组织政绩的活动和工作。而服务型工会则更多将视野放在服务对象上,注重考察职工需求、倾听职工呼声、反映职工意愿,提供“精准化服务”。比如以职工需求为导向搞“同频服务”,工会不再是传统的朝九晚五,而是与服务对象保持同频作息,让职工群众在工作之余可以更便捷地享受到工会的服务。

2.从以组织为主体转变为职工能动参与,进一步突出会员的积极性

传统的文体福利工会在开展工作的时候,几乎都是以工会干部为主体,从筹备到策划,从组织到实施,都是工会干部在奔波,而职工群众只是被动的接受者。工会组织不同于一般的服务机构,它的性质是“群众性社会组织”,因而,服务型工会要注重突出其“群众性”的特点,充分激发职工群众的能动性,使之参与到服务的发现、策划、实施、评估等过程中来。职工群众既是服务的受惠者,也是服务的主动参与者,这一方面有利于提升服务的有效性,另一方面也能最大限度地提升职工群众的话语权,进而调动其关心组织、参与组织的积极性和主体意识。

3.从着眼于服务特殊对象转变为普惠性服务,进一步突出服务的感受性

帮困救助是传统工会工作中的一项重要工作,也是多年来赢得较好口碑的服务项目,同时,工会工作还有很大一部分注重劳模的表彰和培育,这对于职工队伍建设也发挥着重要作用。然而,这些工作却在一定程度上使工会工作呈现出“重两头、轻中间”的问题,忽视了占职工队伍主体的普通职工群众。因此,服务型工会所提供的服务要加以转变,进一步拓宽服务领域,拓展服务的受惠面,推出更多具有普惠性的服务,让普通会员职工也能感受到工会组织的关怀。

4.从指令性服务转变为更加专业化的服务,进一步突出服务的专业性

传统工会组织提供的服务,多以指令性为主,往往是上级工会要求做什么,基层工会就做什么,服务提供具有命令式、运动式、套路式等特点,许多工会干部对于帮困送温暖、组织文体活动等工作驾轻就熟,而对于集体谈判、工会维权、心理疏导等工作就感到陌生、困难。随着现代社会的快速发展,职工队伍的情况变得日益复杂,职工群众的需求也日益多样化,服务型工会所提供的服务不能走老路子、靠老办法,需要有针对性地把握服务群体特点、分析服务群体的需求,实现更全面、更新颖、更专业的服务。尤其在80后、90后员工密集的企业工会,在提供服务时就特别需要关注这些员工的个性特点,提供意识引导、社会交往、心理关怀等多方面的服务。

5.从组织内视野转变为更广阔的资源整合,进一步突出服务的广泛性

传统工会工作的开展,更多是在工会组织内部寻找资源,拓展出去也仅仅局限在寻求上级工会或单位党政的支持,服务资源显得单一、单薄。服务型工会提供服务的时候,要突破组织界限,更为主动地去谋求和整合社会资源,更多地借助社会资源为职工群众提供服务,进一步发挥好“枢纽型社会组织”的职能和作用。

□ 作者单位:上海工会管理职业学院干部培训中心