建立多形式多层级协商机制 重点推进行业性集体协商

——广东工会贯彻集体协商五年规划情况总结及下一步工作安排(摘要)

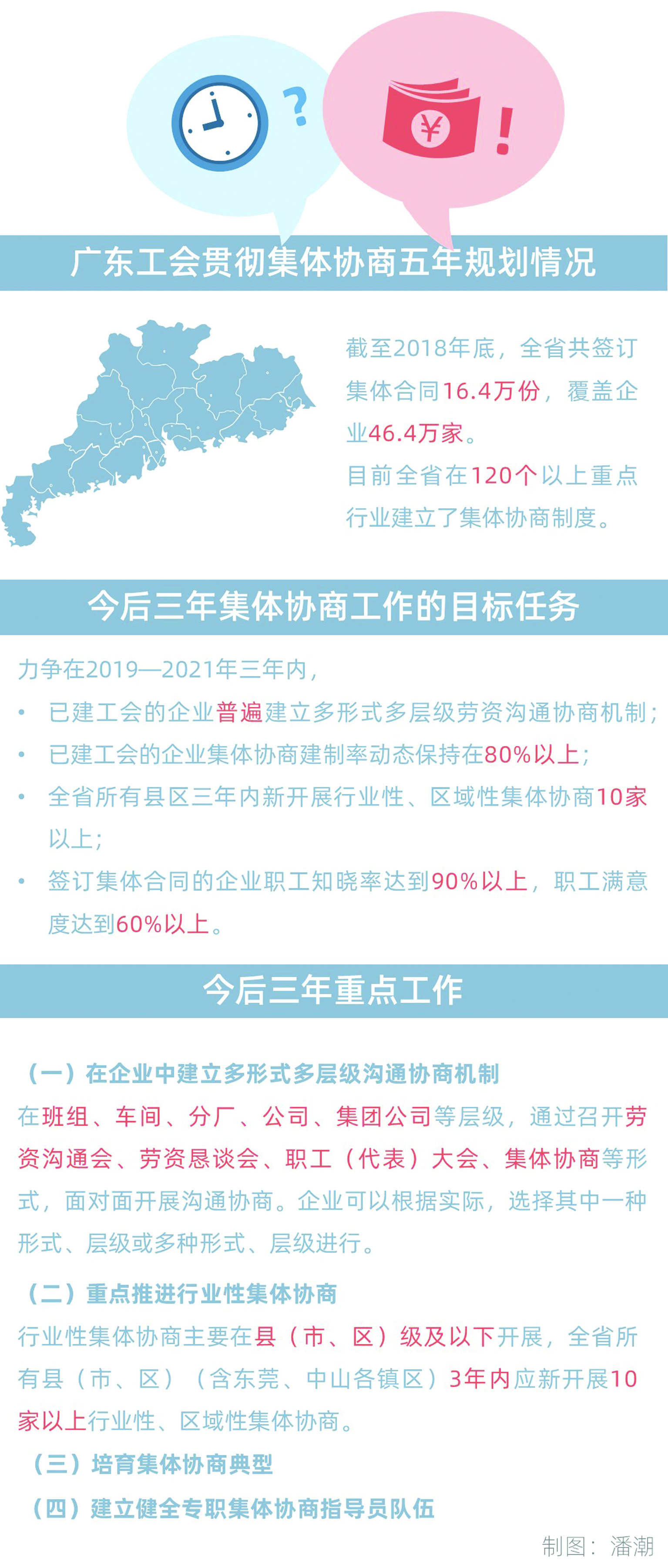

一、过去五年的集体协商工作

五年来,广东各级工会积极推行集体协商制度,搭建沟通合作平台,完善成果分享机制,实现职工和企业共赢,日益为广大职工和企业管理者认同与支持。截至2018年底,全省共签订集体合同16.4万份,覆盖企业46.4万家,提升了劳动关系双方的协商意识,为促进劳动关系以及社会和谐稳定发挥了积极作用。

(一)加强顶层设计,认真宣贯《条例》

《广东省企业集体合同条例(修订稿)》(以下简称《条例》)于2015年1月1日开始施行。省总就《条例》实施的相关问题与香港六大商会多次召开工作交流座谈会,并邀请了省人大、省人社厅、省港澳办、省工商联、省企联、香港驻粤办等负责人参加座谈,以打消对方的疑虑。省人大副主任、省总工会主席吕业升多次强调集体协商工作对于协调劳动关系、化解劳资矛盾的重要性,并表示适当时机将提请省人大开展《条例》的执法检查。

省总工会还组织全省地级以上市总工会分管集体协商工作的主席和部门负责人参加省人大组织的培训,召开《条例》研讨会,组织《条例》宣讲团送法到地方和企业,依托“法宝”职工服务平台,组织律师到工业园区、大型企业宣讲《条例》60场次,赠送《条例》单行本8万册(全省各级工会共印发《条例》近百万册),送法进大型企业300多家。省总工会与省工商联合作开展了送法进民营企业活动,面向省工商联的全体机关干部和近200名省级行业协会、商会的负责人开展了《条例》的宣讲和商会、行业协会如何组建工会组织的宣传,取得了良好效果。

(二)各级高度重视,纳入党政大局

省总工会积极推动将集体协商工作列入了省委省政府的平安广东考核评价体系和省政法委的广东社会建设综合考核评价体系。积极发挥劳动关系三方机制的作用,推动将集体协商工作纳入对各市创建和谐劳动关系示范区的“一票否决”内容。

(三)抓住重点企业,发挥示范效应

广东省总把推动重点企业、行业提质增效作为主攻方向,每年多次举办不同类型的培训班,一边跟踪服务老典型,一边大力培育新典型。近年来,全省出现了一批集体协商卓有成效的重点企业。

(四)推动行业协商,破解建制难题

2014年,省总工会下发了《关于做好培育行业集体协商典型工作的通知》,提出各地级以上市(区)总工会和省级产业工会要重点开展2-3个协商主体健全、行业集中度高、区域影响力大的行业工资集体协商典型培育工作。目前,全省在120个以上重点行业建立了集体协商制度。省总也积极开展集体协商典型培育工作,在广州花都和谐劳动关系示范区选择日资汽配行业作为省总的行业集体协商试点。最近,正在与省公交行业协会、工联会合作,抓全省公交行业的集体协商试点。

(五)创新协商模式,提升协商质量

广州市总借助社会力量,2018年起发布全市15个主要行业的平均工资水平报告(2019扩展到了20个主要行业),为基层工会开展集体协商提供了客观、科学的参考信息,引起了社会的广泛关注。2019年6月,全总在广州召开了工会创新集体协商工作指导方式座谈会,肯定与推广广州的创新模式。此外,广州市总还与省内大学知名专家合作开展集体协商实务研究,积极探索建立广州企业工资集体协商参考公式模型。

(六)加快队伍建设,强化保障措施

目前,广东省各级工会共选聘专职集体协商指导员101人。省总每年举办集体协商指导员业务提升培训班,编印《广东工会集体协商典型案例汇编》。

二、今后三年的重点工作

在当前经济下行压力加大和外部环境较为复杂严峻的形势下,进一步发挥集体协商集体合同制度协调劳动关系的基础性作用,显得尤为重要。

今后三年集体协商工作的目标任务是:力争在2019—2021年三年内,已建工会的企业普遍建立多形式多层级劳资沟通协商机制;已建工会的企业集体协商建制率动态保持在80%以上;全省所有县区三年内新开展行业性、区域性集体协商10家以上;签订集体合同的企业职工知晓率达到90%以上,职工满意度达到60%以上。为完成今后三年集体协商工作的目标任务,主要做好以下几项重点工作:

(一)在企业中建立多形式多层级沟通协商机制

多形式多层级劳资沟通协商机制是指企业行政方与企业工会,在班组、车间、分厂、公司、集团公司等层级,通过召开劳资沟通会、劳资恳谈会、职工(代表)大会、集体协商等形式,面对面开展沟通协商。企业可以根据实际,选择其中一种形式、层级或多种形式、层级进行。

重点在以下几类企业中开展多形式多层级沟通协商,一是近年来发生群体劳资纠纷企业;二是职工人数100人以上的非公有制企业;三是面临关停并转迁、当地调整最低工资标准等关键节点可能影响职工权益的企业。

(二)重点推进行业性集体协商

加快行业工会组织建设,积极稳妥探索建立更切合行业实际、符合协商要求的行业工会组织。在行业工会组织缺位时,可以通过“上代下”等方式确定行业集体协商主体。把行业最低工资标准、加班工资基数、工资调整幅度、劳动定额标准、工资支付办法等行业内职工普遍关心的问题作为行业集体协商的核心内容,提倡行业内规模以上企业在行业集体协商的基础上,按照定额标准不高于、工价标准不低于行业集体合同约定的原则,开展内容更具针对性的二次协商。

行业性集体协商主要在县(市、区)级及以下开展,全省所有县(市、区)(含东莞、中山各镇区)3年内应新开展10家以上行业性、区域性集体协商。各地市可以从实际出发,积极稳妥地开展地市级行业集体协商工作。省总继续抓省级行业性集体协商试点。

(三)培育集体协商典型

全省每年培育10个不同层次、不同类型、在省内外有一定影响的行业集体协商典型;培育30个企业、10个区域协商效果突出、影响广泛的集体协商典型。3年共形成30个行业、90个企业、30个区域集体协商典型,充分发挥集体协商典型的示范引领作用。各地市根据省总的总体要求,结合自身实际,制定典型培育计划,每年向省总推荐1个行业、1个区域、3个企业集体协商典型。

(四)建立健全专职集体协商指导员队伍

努力培养建设一批结构合理、配置优化的专职集体协商指导员专业人才队伍,突出解决镇(街道)工会、工业园区(开发区、高新区)工会、村(社区)工会开展集体协商工作力量不足的问题。

坚持问题导向,充分整合工会现有资源,在“三个一批”(即在全省建设一批镇村、园区工会联合会,建设一批社会化工会工作者队伍,建设一批会、站、家一体化的职工之家)示范点基础上,培养建设一批专职集体协商指导员队伍。力争3年内,全省各级工会专职集体协商指导员总数不少于400人,其中珠三角地区每市不少于25人,其他地区每市不少于15人。